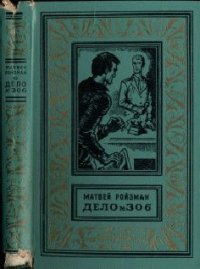

Дело моего отца (Роман-хроника) - Икрамов Камил Акмалевич (книги регистрация онлайн txt) 📗

О крушении империи начальник канцелярии Туркестанского генерал-губернаторства Алексей Николаевич Ерофеев не помышлял. Империя казалась ему крепостью во веки веков. Недостатков за ней он знал множество, много больше иных либеральных критиканов, но в отличие от них генерал верил в возможность все исправить и все наладить. Было бы только время.

Это как в шахматах, когда на необходимое количество ходов остается все меньше минут. Ходы нужно делать точно, а времени нет, только успевай толкать пешки…

Революционеры хотят решить все российские проблемы сверху, а говорят — будто снизу. Бомбы метали, чтобы царей заставить все менять, чтобы парламент, чтобы свобода, равенство, братство. Не для России это. Каждое государство — организм особенный, неповторимый. Что русскому — здорово, то немцу — смерть, недаром говорится. Взять хотя бы размеры, размах. Россия — это ведь не Тульская плюс Вологодская да Воронежская губернии, это ведь и самоеды с чукчами, малороссы с белорусами, поляки с грузинами, сарты всякие, киргизы, якуты. Это не одна земля, не один уклад, как во Франции какой-либо или же в Англии.

После ужасающего по своей неожиданности разгрома великой нашей державы в войне с крохотной островной и недавно еще полудикой Японией все стали искать причины: революционеры, жиды, интенданты… Но ведь причина поражения именно в том, что не каждый на своем месте хотел, не каждый умел честно исполнять долг, думал он. Вот и тут, в Туркестане, большинство бед от собственно туземной администрации, от волостных судей. Ну и наши россияне хороши. Соблазны больно велики, но не понять, кто кому уроки дает.

Сводки из действующей армии Алексей Николаевич читал всегда с одним и тем же выражением на лице — одна бровь чуть выше другой, губы трубочкой.

Если бы наука история служила только в поучение, ее бы так не ценили. Огромное число людей, особенно из власть имущих, любят историю не за горькие уроки — за ее утешительность. Взять хотя бы войну с Наполеоном. Чему она учит? А тому в первую очередь, что и падение Москвы не означало ничего окончательного.

Статистики выкладывали перед ним тревожные таблицы, сообщали и о том, что в Туркестан вместо необходимых 7000 пудов хлеба завезена лишь четвертая часть, что спекулянты торжествуют, а цены на муку и рис подскочили за год вдвое, на сахар и сало втрое. Но разве это существенно? Когда начались бунты в связи с реквизицией, полковник Лелютин из Туркестанского охранного отделения явился среди ночи. Любят жандармы власть пугать, цену себе набивают.

В конце концов все обошлось. Войска действовали умело, грамотно, по плану. Мятежные кишлаки сровняли с землей, выжгли посевы и сады, стреляли всех подряд. Но и законность была соблюдена: к смертной казни — всего 347 человек, на каторгу — 525.

Главной заботой теперь казалось другое — волнения среди русских. Началось с бабьих бунтов. Отвратительные эксцессы самой темной, неуправляемой части толпы — женщин. Озверелые от голода, они громили лавки, камнями забрасывали полицейских. Туземцы в этом почти не участвовали. Почти. Пока удавалось сделать так, чтобы две волны недовольства, волна туземная и русская, не превратились в девятый вал.

Перечитывая подготовленную для отправки почту, Алексей Николаевич поймал себя на мысли — в который раз поймал себя на этой мысли и в который раз не задержался на ней, — что сообщает он только успокоительные вести, только то, что по сути своей никакой особой реакции от читателей и не требует. Он взял из шкафа папку с копиями телеграмм, отыскал ту, что отправил в разгар восстания, когда устроили в Ташкенте военный парад для демонстрации силы русского оружия.

«Сего числа после парада почетные туземцы города Ташкента и туземцы — гласные ташкентской городской Думы обратились ко мне с письменной и словесной просьбой, что они, потрясенные и подавленные явным неповиновением некоторой части ташкентских горожан высочайшему повелению о привлечении туземного населения к тыловым работам, просят верить их глубокому возмущению дерзостным преступлением безумных ослушников и искреннему желанию искупить их великую вину…»

Генерал покачал головой. Тут не между строк можно прочесть, тут слова ясные: «потрясенные и подавленные явным неповиновением» и еще «дерзостные преступления безумных ослушников». Ясно сказано!

Ноябрь шестнадцатого года был сырым, ночью температура опускалась к нулю. Вот и сейчас в кабинете генерала ощущалась типично среднеазиатская холодная промозглость.

Алексей Николаевич помедлил, размышляя, позвать ли кого, чтобы растопили камин, самому ли это сделать. Он оглянулся: за бронзовой решеткой под высокими синего кафеля сводами толково лежали сухие лучинки, кривые обломки плетей саксаула, тяжелые полешки старых фруктовых деревьев.

Генерал, чуть кряхтя, опустился на корточки, чиркнул спичкой. Приятно видеть, как разгорается дерево, как послушен огонь человеку. И покряхтывать тоже приятно, не старческое это кряхтенье, а особое, вроде геканья, которое так необходимо при колке дров.

Здесь холодно, а каково полуголым бедолагам у Белого моря, каково им за Полярным кругом? Плохо, очень плохо. Но ведь надо. Необходимо. Некому больше строить важную железную дорогу. Велика Россия! Велика и потому преодолеет любую хворь.

Алексей Николаевич встал от жарко пылавшего камина, подошел к столу, на листке текущих дел сделал еще одну запись: «Усилить пропаганду патриотизма во всех изданиях русских и туземных. В церквах и мечетях».

Генерал подошел к окну, выходящему на просторную террасу. В летние дни она так спасала от зноя и слепящего света, теперь казалась угрюмой, пустой. Нелепо стояла белая плетеная мебель: стулья, столы и кресло-качалка. За круглыми массивными колоннами начинался сад. Он был тосклив в этот утренний холодный час. Последние листья казались черными.

Я потому позволил себе описание генерала, начальствующего в Туркестане, его дома, камина и сада, что располагаю не только документами, свидетельствующими о событиях шестнадцатого года и о ходе размышлений крупного колониального администратора. Дело еще в том, что мне слишком знаком этот дом, этот сад, эта мебель. В 1936 году по прямому приказу Сталина туда была переселена семья первого секретаря ЦК КП(б) Узбекистана.

До 1936-го мы жили в скромном доме на улице Уездной, где прежде жил, кажется, какой-то землемер. Пять комнат на семь человек семьи и домработницу, причем одна из комнат была для приезжающих гостей, еще одна — служебным кабинетом. Их много было, одинаковых домов на Уездной. И еще много таких же и лучше на улицах, параллельных и перпендикулярных нашей, — колониальный Ташкент, уютный, зеленый, с журчащими арыками. Он отделялся от Старого, азиатского, города военной крепостью, построенной по всем правилам фортификации XIX века после завоевания Ташкента. Рашидов потом построил там новое здание ЦК партии, а за ним — резиденции и дома для начальства.

Наше насильственное переселение в 1936 году запомнилось ярко. И писать об этом надо, ибо никто, кажется, не отметил, как, стерев всякую память о партмаксимуме, Сталин стал покупать, подкупать, разлагать своих сподвижников, руководителей партии в центре и на местах. Чем больше крови проливал он, тем важнее было создавать окружение, живущее не так, как народ, а так, чтобы этому окружению завидовали, чтобы рвались в него за благами, за особняками, дачами с поварами…

Помню, как всей семьей мы поехали осматривать дом, который сам Сталин предназначил Икрамову.

Тяжелые, медью окованные двери, из прихожей три ступеньки вверх, а над вторыми дверьми — кариатиды. Столовая с двумя коринфскими колоннами, кабинет с гнутой мебелью, обтянутой голубым шелком да еще с фарфоровыми медальонами на спинках.

Отец был предельно резок с тайно ухмыляющимся управделами. Тогда я впервые услышал слова «кариатиды» и «гризетка».

— Я ведь не гризетка, чтобы была такая мебель. И потом, эти кариатиды… Их же простые узбеки пугаться будут. С черного хода, что ли, их приглашать?