Кира Георгиевна - Некрасов Виктор Платонович (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .txt) 📗

Все, что ни делала Киля, она делала не задумываясь. Отказывать себе в чем-либо она не любила. Решение принимала сразу и тут же выполняла, родители не успевали даже пикнуть. Как-то вечером она привела в дом высокого, стройного, голубоглазого парня лет двадцати, в зеленой футболке, с копной черных, как у цыгана, волос, падавших на глаза. Представила его как талантливейшего из всех известных ей сейчас поэтов. Тут же, страшно смущаясь, он вынужден был прочесть две свои поэмы – «Муравьиные следы» и «Скучающий бумеранг». Родители, с трудом признававшие даже Блока, растерянно слушали. Киля же не сводила сияющих, восторженных глаз со своего Димки. Через три дня они поженились.

С милым рай и в шалаше. Ей было восемнадцать лет, ему двадцать. Поселились они в крохотной Димкиной комнатке на пятом этаже, которую он снимал, поссорившись с отцом, крупным инженером. Окно комнаты выходило на крышу, но за ней виднелись сотни других крыш, и обоим это очень нравилось – совсем Монмартр, мансарда. «Монмартрскими» казались им и сверхлевые Килины упражнения, развешанные по всем стенам, и две черные негритянские маски с оттопыренными губами, сделанные тоже ею. В комнате всегда был дикий беспорядок, везде валялись на обрывках бумаги Димкины стихи, а одно было написано прямо на стене.

Кроме стихов, у Вадима была еще кинофабрика. Работал он там ассистентом режиссера, хотя никакого специального образования не имел, просто был молод, предприимчив и любил кинематографическую суету. Киля тоже любила суету. И артистов любила, и свет «юпитеров», и ночные съемки, на которые стала ездить вместе с Вадимом, и заезды в ночной «Континенталь» – одним словом, все то, что на пресном языке ее родителей называлось страшным словом «богема».

Занятия в институте были почти совсем заброшены. Их вытеснила лепка и стройка каких-то декораций в громадном павильоне кинофабрики. Кроме удовольствия и кое-каких денег, это давало возможность познакомиться с такими людьми, как Довженко, Пудовкин, Эйзенштейн. С Эйзенштейном Киля как-то завела даже полемику на одном из его докладов. Одним словом, было весело и хорошо. Все это происходило в тридцать шестом году. Через год Вадима арестовали.

Симпатичную «монмартрскую» комнату опечатали. Киля вернулась к родителям. Дома царил траур. Несколько раз Килю вызывали в большой серый дом на улице Короленко и говорили о Димке страшные вещи, которым невозможно было поверить. В институте ее тоже несколько раз приглашали на собеседование и через месяц исключили. Началось хождение по каким-то учреждениям. Отец взял отпуск за свой счет и поехал с Килей в Москву. Через год Килю восстановили, но не на ее курсе, а курсом ниже.

Первые недели и даже месяцы после ареста Вадима Киля ходила сама не своя. Все было так неожиданно, так страшно. Веселый ее Димка, бесшабашный Димка, писавший стихи о «тучках зеленых, стрелою пронзенных Амура, что отдал колчан свой в ломбард», голубоглазый ее Димка, безалаберный, легкий, все всем раздающий, всеобщий любимец, и вдруг – враг народа…

Через год или полтора после его ареста пришло от него письмо. Как и откуда оно было отправлено – неизвестно, но на конверте был штемпель Москвы, и адрес написан незнакомой рукой. В письме было всего несколько строчек – жив, здоров, а кроме того, сказано, что она может не считать себя его женой, он дает ей свободу. Вот и все. «Целую. Твой Димка». Написано на обрывке бумаги торопливым кривым почерком. Больше о нем она ничего не слыхала.

Наложили ли все эти события какую-либо печать на Килю? И да, и нет. Беспечная, жившая как бы на поверхности жизни, весело скользившая по ней, Киля вдруг поняла, что, кроме шумных вечеринок и чтения стихов, кроме милых рисуночков, развешанных по стенам, есть нечто более сложное, важное, не всегда понятное и, увы, не всегда приятное. Но у нее был завидный характер, она умела быстро забывать то, что осложняет жизнь. Возможно, это и не лучшая черта человеческого характера, но Киле самой и ее окружающим эта черта облегчала жизнь. Через три года, в эвакуации, она помогла Кире – теперь ее все реже звали Килей, – ее матери и младшему брату жить в тех не слишком легких условиях, в которых они жили, помогла пережить и смерть отца. Короче, Кира умела не унывать. Она работала в местной газете, снабжая ее карикатурами на Гитлера и Геббельса, писала лозунги в клубе, плакаты для кинотеатра, преподавала рисование в первых классах, стояла в очередях, носила пайки, а иногда по ночам растаскивала вместе с соседями деревянные заборы на дрова. Все это она делала легко, и если не всегда с удовольствием, то никогда не хныча.

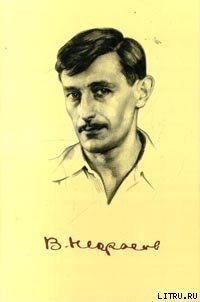

О Вадиме она всегда помнила – две его карточки, одна серьезная, паспортная, другая, где он снят делающим стойку на пляже, висели у нее над кроватью, – но, что говорить, время прошло, и первоначальная острота потери притупилась. Как ни странно, чаще вспоминала о Вадиме Софья Григорьевна, Кирина мать, в свое время называвшая его «этот тип», и младший брат Мишка, влюбившийся по уши в своего зятя или шурина (никто толком не знал, кем он ему приходится), научившего его плавать, прыгать в воду вниз головой, соскакивать с трамвая на полном ходу, а главное, курить.

Прошло еще пять лет. В сорок шестом году, в Алма-Ате, Киля познакомилась с Николаем Ивановичем Оболенским, профессором художественного института, и еще через год уехала с ним в Москву. Несколько позже перебралась туда же и Софья Григорьевна с Мишкой.

Бедные матери, как трудно им ко всему привыкать. Куда труднее, чем детям. И как не могла Софья Григорьевна сразу привыкнуть к тому, что их маленькая Киля стала вдруг женой какого-то никому не известного человека в зеленой футболке, от которого пахло табаком, а иногда и водкой, так же трудно было ей свыкнуться с мыслью, что Киля ее вышла замуж за Оболенского. Вадим все-таки был почти ровесником Кили, и, как говорили соседки, они «чудесная пара». И вообще, как вскоре выяснилось, при всем своем легкомыслии Вадим был добрый, веселый, услужливый и, главное, любил Килю. И она его. И Софья Григорьевна полюбила его тоже. А Оболенский? Седой, лысый, пожилой вдовец с брюшком, с диабетом, всегда обсыпанный пеплом, молчаливый, тихий. Правда, известный и состоятельный. Неужели Киля позарилась на положение, на деньги, связи? Не может быть…

– 3 —

Кире Георгиевне шел сорок второй год, но, как ни странно, она этого не чувствовала. Она по-прежнему была стройна (особое удовольствие ей доставляло, когда на улице или в магазине ее называли «девушка»), по-прежнему любила пляж, плаванье, греблю (к сожалению, на это теперь оставалось очень мало времени). Она не думала, в отличие от своих приятельниц, ни о какой диете, сохраняющей фигуру, не жаловалась на сердце, головные боли. Волосы, правда, она уже подкрашивала, и, нужно сказать, довольно тщательно, чтоб не было видно седеющего пробора, но во рту были только две золотые коронки, в самой глубине, видные только, когда она смеялась, и лицо было свежее, почти без морщин – посторонние давали ей никак не больше тридцати двух – тридцати трех лет. Но главное не это. Главное, что она умудрилась за эти годы не растерять то, что с возрастом обычно исчезает, – она осталась такой же увлекающейся в работе, какой была и в двадцать лет. Но, кроме того, она приобрела и нечто новое – и, скажем прямо, для друзей ее неожиданное: она научилась работать. И в этом ей очень помог Николай Иванович Оболенский.

Он был старше Кили более чем на двадцать лет. Родился еще в девятнадцатом веке. К началу революции ему минул двадцать первый год. Как и все молодые художники того времени, он с увлечением рисовал гигантские плакаты с рабочими и красноармейцами, дающими в рыло Деникину, Врангелю, Пилсудскому. Потом увлечение плакатом прошло. Благодаря своему отцу, тоже художнику, учившемуся в Академии вместе с Кустодиевым и Малявиным, он попал в руки к Нестерову и к концу тридцатых годов стал довольно уже известным художником. В годы Отечественной войны удостоен был Сталинской премии. Через некоторое время он был избран членом-корреспондентом Академии художеств.