Красные бокалы. Булат Окуджава и другие - Сарнов Бенедикт Михайлович (бесплатная библиотека электронных книг txt) 📗

Стихотворные циклы, да и прозаические тоже, поражали еще и площадью, щедро предоставленной их авторам составителями альманаха и ее издателями. Достаточно сказать, что стихотворный цикл Цветаевой состоял из сорока двух, а подборка впервые опубликованных в печати стихов Коржавина – из шестнадцати стихотворений: в золотую пору Серебряного века такого количества хватило бы на книгу.

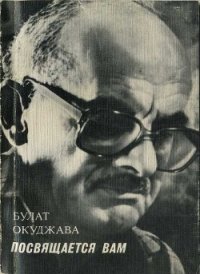

Вот в какой компании дебютировал Володя Максимов своей повестью «Мы обживаем землю!». С нею он и вошел в наш тесный дружеский круг, ядро которого – еще до выхода «Тарусских страниц» – составили будущие авторы этого альманаха: Булат Окуджава, Борис Балтер, Наум Коржавин, Владимир Корнилов.

Вошел – и тут же перебежал в другой, враждебный нам лагерь – на страницы кочетовского «Октября», бывшего в то время оплотом последней тухлой отрыжки издыхающей сталинщины.

Никто из нашей тогдашней компании ни за какие коврижки не напечатал бы у Кочетова ни строки. А Максимов не только не побрезговал напечататься, но даже – почти сразу – стал членом редколлегии этого одиозного журнала. А ведь быть членом редколлегии – это значит нести свою меру ответственности за содержание журнала, за его направление. Направление же кочетовского «Октября», как я уже сказал, было самое гнусное.

Но Максимова менее всего интересовало направление пригревшего его журнала. Ему тут важно было только одно: он сделал шаг наверх, на целую ступень продвинулся к вершинам официальной тогдашней писательской табели о рангах.

Так сразу выяснилось, что по самой своей натуре был он не только болезненно честолюбив и славолюбив, но и – властолюбив.

Ведь быть членом редколлегии было не только приятно и почетно. Это членство, помимо всего прочего, было знаком принадлежности к номенклатуре, то есть – к определенному классу уже прочно сложившегося в то время вполне классовогосоветского общества.

Помню, как Боря Слуцкий, когда мы однажды обсуждали с ним эту тему, с усмешкой пересказал мне высказывание одной своей знакомой.

– Моя подруга, – сказала та, – вышла замуж за члена редколлегии.

Это звучало так, как если бы она сказала «за полковника». А может быть, даже «за генерала».

Так оно, в сущности, и было: членство в редколлегии толстого московского журнала предполагало и соответствующий оклад жалованья, и какой-нибудь там спецпаек, и разные другие льготы и привилегии. Но главное значение этой должности состояло в том, что оно заключало в себе обладание властью. От члена редколлегии во многом зависело, напечатают или не напечатают в егожурнале твой новый роман. Или рассказ. Или цикл стихов. И уже одно это предполагало, что «рядовой» писатель, с которым вчера еще вы были на «ты», с изменением этого своего положения должен будет держаться с тобою совсем иначе.

...

Я познакомился с Лакшиным, когда он еще работал в «Литературной газете». Тогда мы были на «ты» и называли друг друга Володями. Но, став членом редколлегии ведущего журнала, он пожелал возвести между нами барьер: при встречах церемонно кланялся и говорил с покровительственной интонацией: «здравствуйте, Володя», ожидая, что я в ответ скажу: «Здравствуйте, Владимир Яковлевич». А я отвечал просто: «Привет, Володя», и это его, как мне казалось, коробило. Однажды я не выдержал и сказал, что редко первым перехожу на «ты», но, если это уже случилось, обратно на «вы» не возвращаюсь независимо от успехов и положения того, к кому это относится. Лакшин смутился, покраснел: «Извини, Володя, ты прав».

Я его извинил, но в следующий раз Лакшин опять сказал мне с поклоном: «Здравствуйте, Володя».

(Владимир Войнович. Автопортрет. Роман моей жизни)

В эмиграции Максимов был уже не «членом редколлегии», а – бери выше! – редактором самого большого и самого влиятельного русскоязычного журнала.

О том, какое значение он придавал этому своему статусу, мы теперь уже знаем из приведенного мною его письма Аксёнову, в котором он объяснял, почему считает для себя невозможным принять участие в конференции русских писателей-эмигрантов третьей волны. Прямо и откровенно Максимов признавался там, что участвовать в этом форуме согласился бы при том единственном условии, что именно он (а не Синявский или кто-либо еще) будет там признан первым, лучше даже сказать – главнымписателем эмиграции.

В советские времена (в середине 60-х)

ходила у нас такая байка. В кругу высокопоставленных литературных дам говорили о том, какое место в официальной табели о рангах занимает тот или иной писатель, кого из них можно считать выдающимся, а кого – всего лишь известным. Одна из участниц этой дискуссии по наивности к выдающимся причислила, уж не помню, то ли Паустовского, то ли Каверина. И тут жена Вадима Кожевникова произнесла свою знаменитую реплику, надолго вошедшую в анналы тогдашнего интеллигентского (писательского) фольклора:

– Ну что это за писатель – без власти!

Настоящим писателем, искренне полагала она, может считаться только секретарь (лучше всего – большого Союза, на худой конец эрэсэфэсэровского, в крайнем случае московского). Или главный редактор какого-нибудь из тогдашних толстых журналов. То есть – тот, в руках у которого были рычаги власти.

В эмиграции все это было вроде ни к чему. По логике вещей, там должна была установиться истинная, а не мнимая шкала ценностей.

Но Максимов вывез из отечества в эмиграцию именно вот эти, сугубо советские представления о той шкале. Он и думать не думал, что может оказаться в числе тех писателей («неписателей»), которые «без власти».

Ни у кого из известных русский писателей третьей эмиграции таких амбиций как будто не было (если, конечно, не считать Солженицына).

Но Максимов не собирался в этом уступать даже и Солженицыну. Тот же Войнович – в том же «Романе моей жизни» – рассказывает, что, когда он написал свой роман «Москва-2042», ему пришло в голову предложить его Андрею Седых, русскому эмигранту еще первой волны, многолетнему редактору старейшей русскоязычной эмигрантской газеты «Новое русское слово». Яков Моисеевич (Андрей Седых – это псевдоним, настоящее его имя было Яков Моисеевич Цвибак) охотно и даже с радостью принял это предложение, и они уже стали договариваться о том, сколько номеров в «Новом русском слове» займет этот войновичевский роман. Но тут Войнович слегка замялся и сказал, что должен предупредить: в романе есть один персонаж, который, как многие считают, похож на одного известного писателя. И писатель этот изображен там весьма нелицеприятно.

– Кто же он, этот писатель? – насторожился Седых.

Войнович признался, что – Солженицын.

– А-а, – облегченно вздохнул Седых. – Ну это ладно. Это пусть. А я уж испугался. Подумал – не Максимов ли…

Аксёнов, когда до него дошло приводившееся мною максимовское письмо, достойно и сдержанно на него ответил. Но эмоций своих по этому поводу сдержать не сумел и поделился ими в тут же написанном коротком письме Довлатову:

...

Дорогой Серёжа!

Я вот тоже заслужил немилость батьки Емельяныча. Вчера пришло истерическое письмо из Парижа, катит на меня за конференцию в Лос-Анджелесе: не тех пригласили, его недооценили, идем на поводу у каких-то таинственных антимаксимовских сил, и вот в ответ на эту занятую мною позицию, вот, Вася, «долг платежом красен», русская пресса хранит полное молчание по поводу «Ожога». Хоть стой, хоть падай. Во-первых, я тут при чем? Американцы собирают конференцию. Во-вторых, всю эту пиздобратию со всем почтением приглашают, всех наших классиков, они все ломаются и не соглашаются, а тотемный столб с элегантностью, свойственной тотемным столбам, вообще ни хера не отвечает, а потом оказывается «тенденциозный провокационный набор участников».

(Вопросы литературы. 2013. № 3)

Как сказал один поэт, «все мы стоим того, что мы стоим». Каждый в конечном счете получает то, чего хотел.