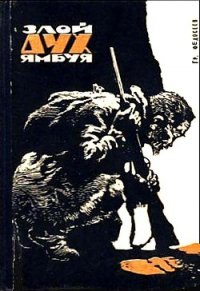

Злой дух Ямбуя - Федосеев Григорий Анисимович (читать книги без сокращений TXT) 📗

Цыбин, Павел и я долго сидим у костра. Резкий ветер – серьезное предупреждение о наступающих холодах. А в районе Ямбуя еще уйма работы, затянувшейся в связи с гибелью людей. Утром наблюдатели пойдут в последний раз штурмовать голец, наш же путь обратно на запад, к таежному аэродрому.

Лагерь спит. Я заканчиваю записи в дневнике. Кто-то сзади легко крадется ко мне. Шаги обрываются рядом за спиною. Должно быть, Лангара. Я не вижу ее, но это она. Мне кажется, я и задержался у костра, чтобы поговорить с нею. У нас ведь остался незаконченный разговор, а утром наши пути навсегда разойдутся.

– Садись, Лангара, – говорю, не оглядываясь, и отодвигаюсь к краю валежины.

Вот уж не ожидал! Это Илья.

Каюр присаживается, достает кисет, сворачивает цигарку, передает кисет мне. Я закуриваю. От непривычки бумага рвется, махорка рассыпается. Не знаю, как начать разговор. А Илья прикуривает от головешки, усаживается поудобнее. Дышит громко, неровно, но молчит…

Проходят минуты. Илья кончает вторую цигарку. Курит и курит… Значит, помирились. Да разве словами скажешь так убедительно, как этим молчанием!..

Илья бросает окурок на землю, притаптывает, смотрит на меня добрыми глазами. Затем вытаскивает из ножен свой узкий, длинный, сильно сточенный нож, подает мне. Я отдаю свой складной охотничий нож с ручкой из козьего рога.

Было за полночь, когда я уходил от костра. В тени, без духов, дремал седой Ямбуй. Поодаль от костра, прикрывшись шкурами, спали Карарбах и Лангара, может быть, первым спокойным сном за всю свою долгую жизнь.

…Меня разбудила грустная песня. Пела ее Лангара, собирая по марям оленей.

У моего изголовья лежит ошейник Загри. И я вспомнил о своем обещании отдать кобеля пастухам. Боль сжала сердце: неужели придется расстаться с любимой собакой? Начинаю искать повод, чтобы не отдать Загри… Убеждаю себя, что расстаться с собакой, которая так верна тебе и столько раз выручала из беды, равносильно предательству. Пусть старики берут что угодно, отдам карабин, но не Загрю. Тот, кто долго шел по опасной тропе с преданной собакой, поймет меня. С этим твердым решением я выбрался из-под полога.

Кобель привязан к березке чужим сыромятным ремешком – значит, пастухи уже считают его своим. Нет-нет, ни за что не отдам! Не подхожу к нему, как обычно утрами, не смотрю на него – нет сил. А Загря не спускает с меня глаз, пытается угадать, что случилось со мной.

За перелеском умиротворяющий пейзаж: мари, обступившие болота, за ними полуголые осинки и моховые бугры, усеянные клюквой. В лесной чаще одинокий посвист рябчика вплетается в грустную песню пастушки.

Лангара идет следом за пасущимися оленями. Увидев меня, она смолкает, подходит к горбатой лиственнице.

– Доброе утро! – кричу ей.

– Чего пришел, разве дела нет на таборе? – спрашивает она.

– Песня твоя приманила. Вы с Карарбахом сегодня на Худоркан?

– Да. А ты домой, к бабе, к детишкам? Может, останешься? И Павел тоже?

– Зачем?

Она помолчала. Дрогнули уголки губ.

– Ты говорил, что нам надо уходить с этих мест с оленями, где лучше тайга и земля больше родит, а разве не эти болота, не эта стужа и не эти камни дают нам силы, делают нас сильнее бурь, голода, несчастий?! Ты останься, будешь немного кочевать с нами. Мы покажем тебе, сколько добра на этой земле! Иди на восток, на запад, куда хочешь, иди день, неделю, месяц, все тайга да тайга, все ягель для оленей, везде помет соболя. Говорю, тайга не должна пустовать.

– Мне, Лангара, твое беспокойство понятно. Человеку всегда было трудно в этих пустырях, и хорошо, что ты не сулишь легкую жизнь своему потомству. И мне не безразлична судьба этого края, которому я отдал много лет.

– Тогда увези с собою это… – Старушка дрожащей рукой берет горсть земли с пучком бледно-желтого ягеля и сует ее в карман моей телогрейки. – А от тебя у нас Загря. Спасибо за него. Ты не болей за него, не обидим. Но если когда-нибудь еще наши тропы сойдутся, верну тебе собаку. Верь мне. – Она протягивает свою худую руку.

Стою перед ней как истукан. Старуха не догадывается, с чем я шел к ней, смотрит на меня доверчивыми глазами простодушного человека. Я не выдерживаю, беру ее руку.

– Согласен, Лангара: если встретимся, ты вернешь мне Загрю.

– И еще одно слово хочу сказать: не думай, что Лангара дурная, не понимает, что делается на свете. Я гляжу на детей – они другими станут людьми. Да и сама не хочу быть такой, как прежде. Моя мать никогда не поднимала головы, а я ее не опускаю…

Из-за далекого перелеска донесся выстрел. Кто-то взревел. Упала лесина. Олени подняли головы, перестав кормиться.

Лангара забеспокоилась.

– Это Карарбах стрелял, – сказала она, хватая меня за руку. – Ты не обманулся, хорошо видел, что амакан пропал в зыбуне? Не поймал ли он сейчас Карарбаха?

И она бросилась к стоянке.

Когда я пришел туда, старуха уже седлала учага. Кто бы мог дать ей шестьдесят лет, видя, как с винтовкой в руке она легко вскочила на оленя, погнала его через топкую марь, беспрерывно подбадривая пятками.

Мы с Долбачи побежали ее следом. Пока перебрались через марь, Лангара была уже далеко за перелеском.

За вторым болотом показался ельник. У его края горел костерок, и дым сиротливо сверлил синь утреннего неба.

– Карарбах зверя убил, – сказал Долбачи, сбавляя бег.

Подходим к ельнику. Лангара сидит уже у огня, ест свежую печенку. На лице и следа не осталось от тревоги.

На земле лежит огромный сохатый, сваленный пулей старика. Широченные лопасти рогов в сажень в размахе. Черная с проседью шуба лоснится. На ногах почти белые чулки. Зверь уже в брачном наряде – красавец, хотя до гона еще недели три.

Мы с Долбачи помогаем Карарбаху освежевать сохатого, разделить тушу на равные части для вьюков. У Карарбаха на завтра много лакомств: две берцовые кости, жирные почки, печенка. Сегодня ему разрешается есть «сколько хочет брюхо».

Лангара дремлет у огня, разнеженная теплом. Старик присаживается рядом с нею на сучковатую колоду, достает из котомки топор. Обухом дробит кости, выбирает мозг, складывает возле себя горкой.

Старуха пробуждается. Смотрит на меня сытыми глазами.

– Это хочешь? – Она отсекает ножом ломоть от недоеденной печенки и подает мне. Я кладу его на жар.

– Старику нынче большой фарт, – говорит Лангара.

– А ты вчера пророчила, что ему вообще не будет удачи.

– Харги еще себя покажет. Ты напрасно говоришь – духов нет, духов нет… а кто есть?

– Человек.

– Человек должен кого-то бояться…

– Если не надеется на себя, – перебиваю ее.

Лангара хочет возразить, но замечает возле Карарбаха горку мозга, обрывает разговор – обилие пищи действовало на нее успокоительно.

Начался пир. Ели все сырое, несоленое, как наши далекие предки, и от жирной пищи как будто пьянели. Будь чай – пиру бы не было конца.

Лангара вложила нож в ножны, встала. Карарбах и Долбачи перестали жевать, тоже поднялись.

– Возьмешь сколько надо мяса в дорогу, остальное Цыбину, так хочет Карарбах, – сказала старуха, обращаясь ко мне.

Через час свернули лагерь. Вьюки разложены по седлам. Лангара и Карарбах пойдут с нами до поворота к Реканде, и мы распрощаемся. Последним покинет стоянку Цыбин со своими людьми. Его путь на Ямбуй.

У лиственницы Загря. Я прячусь от его взгляда – мне не по себе. Не знаю, как расстанусь с собакой… Уйду, не прощаясь.

Два оленя впряжены в носилки. В них повезем Степана до аэродрома. Настроение у парня бодрое.

Все собрались у затухающих головешек. После минутного молчания прощаемся с наблюдателями. Они пока не имеют права мечтать о пути в жилые места. У них еще встречи со снежными буранами, с лютой стужей.

Впереди идет Лангара, ведет в поводке Загрю. Кобель беспрерывно поворачивает голову, ищет меня, не может понять, почему я охладел к нему и куда ведет его эта старая женщина? Он упирается лапами, отказывается идти, но Лангара тащит его дальше.