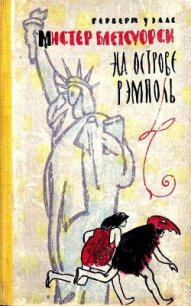

Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь - Уэллс Герберт Джордж (чтение книг .TXT) 📗

Чтобы прикрыть эту неловкость, миссис Андерсен пустилась в какое-то любопытное описание, которому, казалось, не будет конца, — не то она восхищалась ослепительным оперением южноамериканских колибри, не то красотой туземных цветов, не то чудесной окраской рыбы, пойманной в тропических водах, не то блеском роскошных карнавальных украшений и нарядов или же говорила сразу обо всех этих предметах, а может быть, и ни об одном из них. Но описание было превосходное, а ее жесты и интонация очаровательны.

— Mais oui, — повторял я, — mais oui. [1]

Когда наконец я стал прощаться, члены семьи Андерсен, делая вид, что они воспылали ко мне бескорыстной симпатией, забросали меня приглашениями на следующий день, еще на следующий, на любой день, — приглашениями, которые я принимал с таким же энтузиазмом. Но наиболее молчаливая из дочерей внесла совершенно новую нотку в разговор, тихонько сказав в последний момент (при этом она опустила глазки):

— В будни мы бываем совершенно одни…

Я понял, что приличия требовали повторить визит.

Я был у них после этого несколько раз.

Когда я думаю об этих посещениях виллы Эльсинор, я вижу себя как бы смотрящим сквозь темную газовую завесу, в надежде обнаружить ближнего, который, может быть, за ней скрывается. В интонациях голоса младшей Андерсен мне почудилось обещание какой-то мистической женской дружбы, которой душа мужчины постоянно алчет и жаждет, и этого обещания она не выполнила, даже не повторяла и, может быть, вовсе и не давала его. Но я жил этой надеждой в Ресифи. Я приходил якобы для того, чтобы быть четвертым партнером в теннисной партии, играя с двумя дочерьми и мамашей, ибо в будни обрученные с девицами бразильцы были заняты в городе делами. Андерсен корчил из себя англомана и прогрессивную личность, и дочери его пользовались свободой, совершенно немыслимой в Бразилии в те довоенные дни. Они даже разъезжали на велосипедах по сравнительно безопасным маршрутам, в развевающихся юбках, открывавших лодыжки, и воротничках, открывавших шею. И умели спрягать чудесный английский глагол «флиртовать». Можно было предположить, что младшая сестра флиртует со мной, и, уж конечно, трудно было придумать более «английскую» ситуацию.

Но дальше этого я не пошел. Мне так и не удалось проникнуть за таинственную завесу.

Однажды в саду, когда я находился наедине с младшей, мне показалось, что она не прочь, чтобы я поцеловал ее, но я упустил этот случай, не успев проверить, так ли это. Возможно, что она сочла меня непредприимчивым и решила больше не подавать мне повода. Сейчас я не могу в точности припомнить, что навело меня на эту мысль и вызвало эти колебания. И трудно себе представить, что за «треугольник» получился бы у нас, если бы этот поцелуй был дан и возвращен. Я покупал ей и ее сестре шоколад, а матери — огромные букеты цветов. Мы отбивали ракеткой теннисные мячи, перебрасывались отрывочными фразами на скверном французском языке и снова брались за теннис, чтобы избавиться от необходимости говорить. Беседовали мы не для того, чтобы что-нибудь сообщить друг другу, а только чтобы скрыть то обстоятельство, что нам решительно не о чем говорить. Призрачное обещание развеялось, как дым, и когда «Золотой лев» кончил разгрузку и погрузку и был готов к отплытию, я так же был склонен ехать дальше, как и весь наш экипаж.

Совершенно необычное настроение, похожее на сдержанную благожелательность, царило на пароходе, когда город, покидаемый нами, потонул в зареве заката. Был чудесный тихий вечер; погода по-прежнему стояла прекрасная. Я спросил второго помощника, удалось ли ему развлечься, и он ответил, что на его долю выпало слишком много ответственной работы и он провел всего три ночи на берегу. Он любезно пробурчал что-то насчет апатичности штурмана и бесполезности третьего помощника; механик, когда я показал ему купленные мной книги, без всякой враждебности изрек свое порицание «этой макулатуре». Штурман согласился со мной, что Ресифи крупный железнодорожный центр, а третий помощник, без просьбы с моей стороны, подал мне соль, Но капитан оставался непреклонным.

Это меня прямо бесило. Обычно он громко прихлебывал суп за обедом, и вдруг мне пришло в голову проделать такую же точно штуку со своим супом. Все оторопело на меня уставились, а капитан покосился в мою сторону с каким-то злобным интересом.

Я неторопливо доел свой суп, причем финал был особенно шумный. Потом хладнокровно положил ложку на стол и стал терпеливо, с самым равнодушным видом выжидать, когда капитан кончит есть. Он доел суп совсем беззвучно, и лицо у него было багровое. Старший помощник и механик поспешили его выручить, как ни в чем не бывало затеяв разговор, к тому же помощник закашлялся. Мидборо был ошеломлен, но, встретившись с ним глазами, я прочел в его взгляде уважение, смешанное с ужасом.

В тот момент мне казалось, что меня осенила блестящая мысль, но в ночные часы на меня находили сомнения, и я был недоволен собой.

Я позволил себе непристойную, омерзительную выходку, и мне было стыдно. Я ненавидел и презирал капитана, стараясь преодолеть страх, какой он мне внушал, а вот и сам опустился до его уровня. И все же я боялся его. Нет, я недостоин называться Блетсуорси!

5. Переход до Рио

Я остановился так подробно на этих первых неделях плавания потому, что хотел по возможности обрисовать обстановку я условия, в которых медленно развивалось мое душевное заболевание. Ибо весь мой рассказ, по существу говоря, не что иное, как история психической болезни.

После пережитого мною надлома воли и помрачения памяти я думал, что это была лишь неприятная случайность и мне удастся вполне оправиться. Я согласился с мнением, что стоит мне порвать с Оксфордом и Лондоном и начать новую жизнь — и все пойдет хорошо; но теперь на меня нахлынули сомнения, и в бесконечно долгие часы бессонницы я пытался доискаться причин обрушившейся на меня беды и делал всевозможные предположения.

На меня угнетающе подействовала перемена погоды, после Пернамбуку она сильно испортилась, и к смятению мыслей и чувств присоединился чисто животный страх. Казалось, стихии вступили в заговор с людьми и обрушились на меня, подрывая во мне мужество и самоуверенность. Неужели я заболеваю морской болезнью? Этого еще не хватало! Теперь я стану всеобщим посмешищем.

Напрасно старался я отогнать эти мысли.

Чтобы подчинить себе непокорную диафрагму, я пробовал по-дилетантски применять методы «христианской науки». Предвосхищая систему самовнушения Куэ, я то и дело повторял: «Я не заболею морской болезнью! Я не заболею морской болезнью!» А за обедом в тот же день решил, что заболеваю, и с позором выскочил из-за качающегося стола.

Ночью шторм усилился. Каюта моя все сильнее качалась и скрипела, ее подбрасывало кверху, швыряло из стороны в сторону; я чувствовал, что корабль уже не может быть для меня твердым, надежным оплотом. Каюта прыгала, металась, поднималась все выше и выше, но стоило мне примириться с ее стремлением ввысь, как она, взвившись на дыбы, на мгновение замирала как бы в задумчивости и стремглав летела в бездну. Или внезапно ложилась набок. Корабль, как огромный штопор, ввинчивался в пучину. Потом он прикидывался ярмарочными качелями. Затем новое превращение: он становился лифтом, который испортился и летит вниз, проваливаясь в бездонный колодец. Или — вагонеткой фуникулера, медленно совершающей головоломный спуск. Тогда неприятные ощущения сменялись чувством нарастающего ужаса. Корабль то и дело отчаянно встряхивало. Вспененная волна врывалась в каюту, как заблудившаяся собака в поисках хозяина, металась из угла в угол, промачивала все насквозь и убегала. Все неприкрепленные предметы прыгали по каюте. Мои ботинки были подхвачены волной и унесены в море; я вывихнул себе кисть руки и ушиб колено. Фляга с водой отделилась от стола, ударилась об стену, разлетелась вдребезги, и ее осколки метались во все стороны, грозя моим рукам и ногам. Пять суток прожил я в этом аду. Мало-помалу я начал есть, хотя приступы тошноты все еще меня мучили. Я пил горячий кофе все с большим удовольствием и жадно проглатывал хлеб, который приносил мне Ветт.

1

ну да, ну да (франц.)