От первых проталин до первой грозы - Скребицкий Георгий Алексеевич (книги полностью .TXT) 📗

Хорошо, а как же быть с хвостами? Наконец после долгих усилий я придумал — «задраты».

Конечно, написать можно, но как-то это нескладно. Допустима ли такая вольность ради рифмы? Я был неуверен. Можно, правда, написать «задрались», тогда будет всё правильно, но зато не получится рифма к слову «коты». Я оставил первый вариант и написал всё четверостишие:

Прежде чем продолжать дальше, я решил всё-таки посоветоваться с мамой насчёт сомнительного положения с хвостами.

К моему удивлению, мама, всегда так хвалившая все мои стихи, вдруг сказала, что эти ей совсем не нравятся и что они даже неприличны.

Я недоумевал: что же в них неприличного?!

Ещё обиднее отозвался о них Михалыч. Услыша мои стихи, он громко расхохотался и, хлопнув меня по плечу, сказал:

— Эх, брат, у вас у всех хвосты «задраты»!

«У кого у нас у всех? Какие хвосты?» Я терялся в полном недоумении.

Но хуже всего было то, что ни мама, ни Михалыч не поняли самого главного — ведь эти стихи должны были отразить всю радость наступления весны. А мама нашла их неприличными, а Михалыч вовсе смеялся. Было больно сознавать своё творческое бессилие. В душе жило одно, а на бумаге получалось совсем иное.

Помню ещё и другое своё стихотворение, которое я написал в эти же дни. Сочинить его помог мне тоже предвесенний поединок котов. Его я запечатлел в следующих строках:

Здесь дерутся два кота, Лихо состязаются: Один залез на ворота, Другой за ним бросается.

Стихи, по-моему, вышли неплохие. Вот только «ворота» портили всё дело ударение не там, где ему полагается. Я приходил в отчаяние, не мог понять, почему именно в стихах ударение обязательно попадает не туда, куда следует. Спросил об этом у Михалыча. Он чуть-чуть улыбнулся и ответил:

— Совсем необязательно. Например, в стихах у Пушкина оно попадает куда следует.

— Значит, стихи Пушкина лучше моих, — с горечью ответил я.

— Пожалуй, немножко получше, — охотно согласился Михалыч.

В общем, со стихами дело у меня не клеилось; я и сам начинал в этом убеждаться.

«Ну что ж, стихи не выходят, нужно попробовать написать какой-нибудь рассказ».

Я достал чистую тетрадь и принялся писать в ней рассказ об охоте.

К сожалению, на охоте я ещё никогда не бывал и все сведения о ней черпал из рассказов Михалыча и из книг Брема, дополняя всё это собственной фантазией».

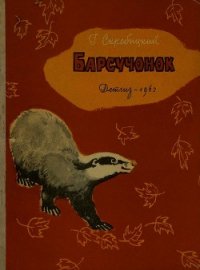

Свой первый рассказ я написал об охоте на барсука. Закончил его я страшной сценой: раненый барсук стрелой взлетает на дерево, где затаился в засаде охотник, и там, на вершине, завязывается кровавый бой. Зверь победил. Растерзанный охотник падает мёртвым на землю. Но и барсук тоже смертельно ранен кинжалом в грудь. Он тоже падает мёртвым. Так трагично кончался мой рассказ.

Я прочитал его маме. Успех был полный. В самом напряжённом месте, где рассвирепевший зверь вонзает зубы в горло охотника, мама даже всплеснула руками и прошептала:

— Как страшно!

А я, замирая от восторга, зловещим голосом продолжал читать кровавую сцену.

Когда я кончил, мама поцеловала меня и сказала:

— Очень хорошо! Поди почитай Михалычу.

Заранее предвкушая своё торжество, я вбежал к нему в кабинет и скромно попросил разрешения прочитать небольшой рассказик. Михалыч согласился.

Я начал читать, изредка украдкой поглядывая на своего слушателя.

По мере того как развивалось действие рассказа, лицо Михалыча принимало всё более и более заинтересованное, даже удивлённое выражение. Он несколько раз, видимо, хотел что-то спросить, но сдерживался, очевидно желая дослушать всё до конца. И вот под самый конец, когда я сам, захваченный трагизмом событий, читал кровавую сцену на дереве, Михалыч вдруг не выдержал и расхохотался.

Я онемел от изумления: над чем же он смеётся? А Михалыч, вытирая платком глаза, сказал наконец:

— Ой, брат, ну что ты только городишь! Барсук ведь — это самый безобидный зверёк, толстый, неповоротливый, на поросёнка похож. Он и на дерево-то залезть не может. Какую чушь ты придумал!

Я не знал, что отвечать. Чувствовал только, что сейчас разрыдаюсь: так было больно и так обидно.

Михалыч ещё что-то спросил, но я уже не мог говорить, только махнул рукой и выбежал из кабинета.

Прибежал к себе в комнату, схватил книгу Брема, и тут всё выяснилось: я спутал толстого увальня барсука с кровожадным барсом. Какая ошибка! Зачем учёные дали столь различным зверям такие похожие названия: барсук и барс? Думаю, не я один мог бы их перепутать.

Свою невольную ошибку я переживал очень болезненно.

Весь рассказ мне сразу опротивел. Я разорвал его, выбросил в печку и после этого дал себе клятву никогда в жизни больше не писать ни рассказов, ни стихов.

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

В душе Михалыч был большой непоседа. Ему вечно хотелось переехать жить куда-то подальше, в другое место: то на юг, то на север, то на восток… Он выписывал медицинский журнал и, когда получал свежий номер, прежде всего заглядывал на последнюю страницу. Там печатались приглашения врачей на работу.

— Эх, братцы мои! — мечтательно говорил Михалыч. — Сколько хороших мест! Вот, например, приглашают врача-хирурга под Иркутск. Махнуть бы туда! Тайга, Байкал… Какая рыбалка, какая охота — медведи, лоси, глухари!..

— Это что же, в Иркутск приглашают? — осведомлялась мама.

— Нет, не совсем, но где-то там рядом, — уклончиво отвечал Михалыч. И тут же добавлял: — Если вы, мадам, этим серьёзно заинтересовались, мы сейчас же всё точно установим.

Михалыч доставал из книжного шкафа большой географический атлас и начинал водить пальцем по карте, где был изображён район Байкала. Мы с Серёжей не отрываясь следили за движением пальца но таинственным значкам на листе бумаги, изображавшим горы, реки, озёра. Наконец Михалыч находил то, что искал.

— Вот оно!

— Ну что ж, это рядом с Иркутском? — спрашивала мама.

— Ну, как тебе сказать, не очень, конечно. — Михалыч прикидывал по масштабу. — Вёрст полтораста в сторонку. Но зато в самую глушь тайги. Боже, какие там, наверное, места!

— А железная дорога туда подходит? — допытывалась мама.

— Ах, оставь, пожалуйста! — негодовал Михалыч. — Тебе обязательно нужно, чтобы железная дорога под боком была. Там и без этого отлично люди обходятся. Кибитка, подвесной самовар, и летишь на перекладных через долины, через увалы. Кругом простор!..

— А как же ребят учить? Уж в Черни гимназии нет, а там, наверное, вообще никакой школы!

— Да, вот с этим, должно быть, туговато, — грустно вздыхал Михалыч. — Ну что ж, если это место не подходит, поищем другое. Да вот хоть, к примеру, под Астраханью, в плавнях Волги. Чем не житьё? Кругом болотные топи, заросли, целые моря камышей. А в них гуси, утки, пеликаны… Одной охотой прожить можно.

Мама слушала и только покачивала головой:

— Ох уж мне эти планы, проекты…

Правда, дальше планов дело не шло, и мы год за годом безвыездно жили в Черни.

Собственного домика у нас не было, мы снимали чей-нибудь на несколько лет. Так мы за всю жизнь в Черни переменили три квартиры. Вначале жили у самой реки, потом переехали в домик напротив земства, а когда его продали другим владельцам, переселились в такой же одноэтажный дом, возле церкви Николы. В нём мы прожили около десяти лет; в нём прошло всё моё детство. Этот дом я вижу и сейчас, как наяву, с его небольшими уютными комнатками, с белыми изразцовыми печами, с керосиновой лампой, висящей над обеденным столом, с неторопливым тиканьем старинных стенных часов.

Сразу за домом был просторный зелёный двор, а дальше — старый, заглохший садик. Наверное, он был совсем невелик, но в детстве казался мне огромным и даже таинственным, особенно зимой, когда сплошь был завален снегом.