Кандаурские мальчишки - Михасенко Геннадий Павлович (читать книги полные TXT) 📗

Солнце уже глубоко зашло за горизонт: только у самых высоких облаков днища полыхали малиновым светом и казались раскалёнными. Болотные поляны, разбросанные среди редколесья, как тарелки, наполнялись густым молочным туманом; из лога потянуло сыростью.

Друзей я встретил у ворот Шуркиного дома.

— Мишк, пошли Кольку выручать: Граммофониха на него всё же награммофонила.

— С чего взяли?

— Щас тётка Матрёна сказала: «Берегись, говорит, мать, говорит, прут уже выломала…» Я этой Граммофонихе ночью свинью в огород загоню, — мрачно ворчал Колька. У него было злое лицо. Сперва он порывисто сбивал с репейника колючки, потом поднёс тросточку к глазам и начал отколупывать ленточки и свивать змейки. — Или лучше быка, пусть все пожрёт…

— Да ничего тебе не будет… Вы посмотрите, что у меня есть…

Собственные книги в деревне были редкостью. Школьная библиотека работала только зимой, а на лето закрывалась.

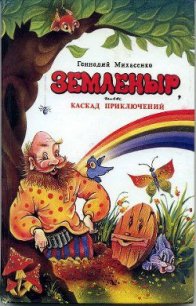

Шурка взял книгу в руки, проверил толщину, рассмотрел картинку на обложке. И Колька задрал голову, чтобы разглядеть.

— В трясину мужик влип, — догадался он.

— Это ж море.

— И в море трясины есть. Да ведь, Саньк, есть?

Но Шурка не ответил. Он раскрыл книгу где-то на середине, прочитал несколько фраз, ещё перелистнул и снова прочитал, потом осторожно закрыл и прикинул ещё раз толщину.

— Вроде интересная… Где взял-то?

— Витька дал, Кожихин… Он мой складень нашёл и вернул и вот книжку дал…

Шурка покосился на меня:

— Ладно, пойдёмте… Книга, может быть, ещё неинтересная.

Колька жил недалеко, за старыми ветхими амбарами, подгнившие стены которых подпирались длинными брёвнами. В сумраке они казались громадными застывшими лодками с многочисленными вёслами, погружёнными в землю.

Колькина мать, тётка Аксинья, тотчас, как мы вошли, накинулась на него.

— Приплёлся, злодей! Ты зачем это гусям Граммофонихи головы отвинчивал?! — загремела она.

— Я им ничего не отвинчивал, — тихо возразил Колька. Видно, он боялся матери. Такую побоишься — высокая, полная, один голос будто хлещет.

— А что ты делал?

Тут вступились мы и принялись растолковывать ей, что Колька ничего страшного гусям не сделал и что у Граммофонихи, известно, язык тряпичный, как дохнёт, так тряхнёт.

Но тётка Аксинья успокоилась не сразу. Усадив Кольку за стол и прикрикнув на нас: «Вам особое приглашение? Или деньгами надо?» — она продолжала ворчать:

— Кабы господь не создал материнскую любовь, давно б я отреклась от тебя, злодея. Ты из меня все нервы вымотал. Я уж не хожу — будто резиновая, переваливаюсь.

Кольке нет чтобы промолчать, так он ляпнул:

— Это, маманя, ты притворяешься.

Тётка Аксинья грохнула чугунком о стол так, что оттуда вылетело несколько картофелин.

— Ты ещё издеваться?

Неизвестно, что последовало бы за этим грозным вступлением, если б Шурка не нашёлся:

— Вы ругаетесь, а его змея цапнула.

— Кого?

— Кольку.

— Да, мам. Я только присел, она… раз, — подтвердил невозмутимо сам пострадавший.

У тётки Аксиньи плетьми повисли руки, она опустилась на лавку возле Кольки.

— Врёте, окаянные, — протянула она расслабленно.

— Врём, — живо успокоил её Колька. — Врём, мам.

Поняв его намерение скрыть происшествие, мы промолчали.

Снова разозлиться тётка Аксинья не смогла. Широкой ладонью провела она по волосам сына, пригнувшись, заглянула в его чумазое лицо, чмокнула в щёку и улыбнулась.

— Эх, ребятьё, ребятьё!

Мы не спеша, как сороки, потягивали из чугунка дымящуюся, горячую картошку, перебрасывали из ладони в ладонь, ловя носом пар, торопливо снимали легко отстающий мундир, откусывали и, шипя, пережёвывали — слышалось только похрустывание соли на зубах да швырканье носов.

— Мам, тётка Дарья велела обуться. «Пошарьте, говорит, в кладовках, может, какие отцовские обноски сыщете».

Тётка Аксинья грустно уперлась взглядом в окно и со вздохом ответила:

— Ладно, сынок, пошарю… Только ведь отцовского у нас ничего нет. В моих будешь таскаться, не грех, земля выдюжит. — И она опять провела ладонью по Колькиным волосам. — Ешь, мужичок мой, ешь.

Смотрел я на тётку Аксинью и думал: странная. Ведь только что ругалась, кричала, даже чугунком трахнула, а вот уже сидит тихая, спокойная, печальная. И кажется, что тяжесть стопудовая у неё внутри.

Гулять нам разрешалось сколько угодно, поэтому мы не спрашивали разрешения, а просто говорили, куда идём, чтобы при случае можно было сыскать. Если нас предупреждали, чтоб приходили вовремя, то так, не задумываясь, по привычке.

Выпроваживая нас, тётка Аксинья наказывала:

— Долго-то не шляйтесь, молодцы. — Дала фуфайку. — С Мишкой накройтесь.

Наше гулянье заключалось в том, чтобы встретиться с друзьями, поболтать, посмеяться, потолкаться между взрослых мальчишек и девчат, послушать их разговоры, выследить какую-нибудь пару и в самый решительный момент, когда они начнут обниматься, страшно пробасить: «Вы чего это делаете?» Так все вечера.

Постоянного места сбора не было. Сходились все туда, где начинала играть гармонь: иногда возле клуба, иногда возле тётки Феоктисты, потому что Анатолий лихо владел двухрядкой. Днём эти места легко найти по огуречным огрызкам и по избитому пятками кругу — ни травинки нет, вытопчут чище овец.

Мы шли на звонкий, с колокольчиками, голос митрофановской однорядки. Играл Степан, сын деда Митрофана. Степан принял от деда ремесло сапожника и обшивал всю деревню.

Тучи, собравшиеся с вечера, разбрелись, и лунный свет лился свободно.

Нашей братвы здесь было полно. Кто в фуфайке до колен, кто в одной рубашонке, кто босиком, кто в огромных сапогах — все разместились на жердях и сверху обозревали толкучку. Мы забрались к ним. Жердь затрещала.

— Э, мелочь! — крикнул Степан. — Живо турну.

Пришлось устроиться на траве. Мы рассказали ребятам про убитую змею, вспомнили несколько случаев встреч со змеями, вспомнили Хромушку, о которой знала уже вся деревня. Незаметно переключились на другие мальчишеские дела. Всем очень хотелось поиграть в бабки. Но старые бабки растерялись, а новых не было — скотину не кололи, берегли к началу зимы. Зато весной мы отводили душу. На первых дымящихся «пятаках» земли устраивались настоящие сражения. Налитые свинцом панки, длинные бабки, аж давали трещины — вот как мы били. Они то и дело улетали в снег, ещё лежавший вокруг, мы их выуживали оттуда и, грея руки дыханием, снова метали. Особенно мы любили солнцепёк против школы, на нём ранее всего возникала проталина. И едва уборщица, Марья Фёдоровна, встряхивала колокольчиком, как мы волной выплёскивались во двор и бежали сломя голову к солнцепёку. Вместе с тетрадками и учебниками в наших холщовых самодельных сумках весной всегда лежали бабки… Эти воспоминания прервал чей-то спокойный голос:

— Я вчера ходил по шишки.

— Один?

— Один. Во — шишки!.. Только ещё зелёные.

И тут загалдели наперебой:

— Васька, а объездчик-то за нами гнался…

— Чтоб мне лопнуть, с кедра мешок наколотил.

— Знаю я твой мешок — наволочка.

— Что мешок! По четыре мешка с кедра наколачивают.

Подошёл Анатолий.

— Что, митингуете? Наверное, под лозунгом: «Кто лучше соврёт!» — Он обхватил руками сразу пятерых, сжал их и толкнул в середину.

— Мы про тайгу.

— О! Любопытно. И как же, по-вашему, тайга выглядит? А? А вообще вы знаете, что такое тайга? — спросил он, торжественно ткнув пальцем в небо, и с откровенным лукавством уставился на нас.

— Поди уж! — протянул с достоинством кто-то.

— Ну, что? Говорите, говорите.

Ребятишки, увидев выжидательную ухмылочку, втянули головы в плечи и задумались, понимая, что простое человеческое объяснение Анатолий отвергнет.

— Трудно, обормоты? — Он улыбнулся. Даже в бойко задранной кепке чувствовалось, что он торжествует. — Тайга — это советские джунгли.