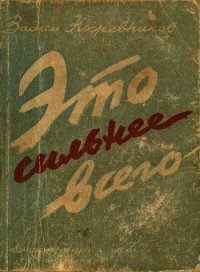

Щит и меч. Книга вторая - Кожевников Вадим Михайлович (электронную книгу бесплатно без регистрации TXT) 📗

— Он всерьез думает о самоубийстве?

— Ну что ты! Он такой страстный жизнелюб. Ни за что не решится. Но сознание, что у него есть такая возможность, бодрит его. Вот и все.

— Значит, твой дядя думает, что война уже проиграна?

— Да нет, что ты! Просто он боится, что ко-нибудь за какой-нибудь проступок предаст его и фюрер прикажет его убить. На случай военного поражения у дяди, как у многих — и равных ему и занимающих более высокое положение, — имеются другие благоприятные возможности.

— Какие?

— Ну и провинциал же ты, Иоганн! — рассердился Шварцкопф. — Неужели ты не понимаешь, что побудило большинство изщ тех, кто стоит поближе к фюреру, отговорить его от захвата Швецарии, например?

Вайс отрицательно покачал головой.

— Господи! — воскликнул Генрих. — Но ведь в этой нейтральной стране мощные банки, и каждый более или менее значительный в империи человек держит там секретные вклады — гарантии на все случаи жизни. Понял? Нет, — повторил он, — все-таки ты провинциал.

— Да, конечно. Хотел бы я побывать в Берлине. Берлин — город моей мечты.

— Ладно, — пообещал Генрих, — я тебе какнибудь покажу Берлин.

— Когда война закончится?

— А ты что, очень спешишь?

— Во всяком случае, я не хотел бы снова расстаться с тобой, — искренне заверил Вайс.

— Я тоже, — сдержанно сказал Генрих.

И снова начались поездки по концентрационным лагерям. Это были специальные детские лагеря или такие, в которых вместе со взрослыми заключили и детей.

Вайс беспощадно ввел Генриха в курс своей командировки, вынудил стать свидетелем чудовищной, страшной процедуры, связанной с проверкой и отбором для экспорта за границу сотен высохших наподобие скелетов детей. Их выкупали родственники.

Не раз обескровленные умерщвляющим донорством, вялые, безразличные ко всему, дети равнодушно спрашивали при виде господ офицеров: «Что, нас уже в газокамеру, да?» Когда они задавали этот вопрос, лица у них были неподвижны и бесстрашны: ведь уже ничто на свете не могло напугать их; они пережили все земные ужасы и привыкли к ним, как привыкли к трупам, которые сами вытаскивали по урам из бараков.

Все это так подействовало на Генриха, что Вайс стал опасаться, как бы он в припадке отчаяния не покончил с собой или вдруг не начал в упор стрелять из пистолета в сопровождающих их по лагерю представителей охраны и администрации.

Выход был один: отправляясь в очередной концлагерь, Вайс теперь заставлял Генриха оставаться в гостинице, где тот в одиночестве напивался обычно до потери сознания.

Но что мог Вайс поделать? Надо было закончить все связанное с командировкой, тем более что, кроме детей, подлежащих продаже родственникам, он, пользуясь своими особыми полномочиями, включил в списки эвакуируемых из лагеря многих из тех, кого еще можно было спасти.

Вайс уже сообщил Зубову, чтобы тот, объединив своих людей с польскими партизанами, готовился напасть на охрану эшелона, в котором повезут детей, не имеющих родственников. Этих детей Вайс включил в отдельную, наиболее многочисленную группу. Предполагалось, что, когда детей освободят, их возьмут в свои семьи те, кто захочет заменить им родителей.

Только после того, как Вайс шифровкой сообщил Зубову, где будет стоять железнодорожный состав и когда начнется погрузка в него детей, он смог считать свое задание завершенным. Тем более что под видом конспирации всего этого коммерческого предприятия СС ему удалось добиться, чтобы детей не сопровождала специальная вооруженная охрана, забота о них была на сей раз поручена женам лагерного руководства, хотя надо сказать, что многие из этих дам не уступали своим мужьям в жестокости и умении владеть хлыстом и пистолетом.

Перед отъездом Вайс зашел за Генрихом в гостиницу и застал его в состоянии исступленного отчаяния. Он заявил: или Вайс поможет ему перебить всю эту сволочь, истязающую детей, или он сделает это сам. Если же Иоганн попробует помешать ему, он застрелит его.

— Хорошо, — сказал Вайс, — я помогу тебе. Но сначала лучше помоги спасти детей.

— Как?! — закричал Генрих. — Как?

— В твоем распоряжении еще несколько дней. Только не надо горячиться. Я располагаю сведениями о польских подпольщиках. Свяжись с ними. Я научу тебя, как это сделать.

— А ты?

— Я в таких опасных авантюрах не участвую. Уволь, пожалуйста, — холодно сказал Вайс. — Не хочу, чтобы меня повесили в гестапо.

— Трус!

— Да, — подтвердил Вайс. — И не скрываю этого от тебя.

— А что ты раньше говорил мне? В чем убеждал?

— Видишь ли, — рассудительно сказал Иоганн, — одно дело — критически относиться к тому, что происходит вокруг, а другое — решиться на открытую борьбу, то есть перейти на сторону тех, против кого мы воюем.

— Значит, вот ты какой!

Вайс пожал плечами. Не было у него сейчас сил на другой разговор. Его истерзала, обессилила неодолимая, слепящая ненависть. Он настолько изнемог за эти дни поездок по лагерям, что казалось, самообладание вот-вот покинет его.

Маленькие узники — подростки и дети — утратили в лагерях представление об ином мире, не похожем на тот, в котором они существуют.

Они привыкли к своей обреченности. Они знали, кого из них и когда поведут или повезут на тачке в «санитарный блок» — так называли здесь газовую камеру с глухими, безоконными стенами и покатым полом, обитым жестью.

Раньше, когда не было газовой камеры и крематория, заключенных расстреливали по средам и пятницам. В эти дни дети пытались прятаться, и взрослые помогали им прятаться. А теперь, когда муфельные печи крематория работают беспрерывно, днем и ночью, спрятаться от них нельзя. И дети не прячутся.

Раз в неделю для отправки в «санитарный блок» отбирают не меньше двадцати детей — сначала больных, потом чрезмерно истощенных, а если больных и истощенных для комплекта не хватает, те, у кого на груди пришит желтый лоскут, знают, что пришла их очередь. Знают задолго до этого дня. Старшие дети объясняют младшим, что все это длится недолго и не так уж больно — менее больно, например, чем когда берут кровь. Нужно немного потерпеть, и потом уже не страшно, потому что ничего не будет — ни лагеря, ни голода, ни свитой из телефонного провода плети. Ничего.