Ритуальные услуги - Казаринов Василий Викторович (электронные книги без регистрации .txt) 📗

— Нет, еще не время. По части следующих слезных творений есть кое-какие замечания. Вот послушай:

Ушел от нас ты очень рано,

Никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана.

Пока мы живы, с нами ты.

— Нормально, — оценил Костя, проговорив эпитафию про себя.

— В целом да, но рифма хромает. «Спасти — ты» — это режет слух. Немного неуклюже, согласись. Теперь далее…

Тебя познать не в нашей власти,

И скорби нет конца,

Безмерна боль, что рвет на части

Осиротевшие сердца.

— Кого познать? Если усопшего, то он не нуждается ни в каком познавании — тем более безутешными родственниками. Другое дело, если местоимение «тебя» обращено к Господу. Но тогда возникает смысловая невнятица. Подумай. — Я выдернул из стопки очередной лист. — А вот это мне нравится.

Ты, память счастья,

Что умчалась прочь.

— Хорошо, да? — облегченно выдохнул Костя.

— Просто классно. Но тут есть нюанс, связанный со знаками препинания. После «ты» лучше поставить тире.

Он вытянул лист из моей руки и некоторое время тупо смотрел в текст. Потом кивнул:

— Верно. Что еще?

— С лирикой почти все. Вот разве что это осталось:

Из сердца все на свете лица

Не выжгут твоего лица,

— А что, по-моему, сильно, — заметил Костя.

— В том-то и дело, что слишком сильно сказано. Весомо, грубо, зримо. Но эпитафия — это жанр скорее мягкий, он избегает сильных эпитетов. Выжигать лицо из сердца — это слишком агрессивный образ… Что мы привыкли выжигать? Скверну — каленым железом, так? Клеймо, тавро — когда надо пометить свою корову или какую-то еще скотину. Словом, тут возникает слишком рискованный ассоциативный ряд.

— Выпьем, — подвел итог Алдарионов.

Я подумал о том, что невзначай преступил основную заповедь Харона — не пить на работе, но, с другой стороны, грести сегодня не было надобности, поэтому мы выпили и перешли к философскому разделу.

— Все, что содержится в этой стопке, — просто блеск, — сказал я и, полуприкрыв глаза, начал декламировать:

Что можно выразить словами,

Коль сердце онемело?

Земной путь краток,

Память вечна.

Благословляю все, что было,

Я лучшей доли не искал.

Не суждено мне быть, как прежде.

В любви и радости дожить свой век.

Здесь та любовь, что правду подарила,

Здесь та печаль, что мудрость принесла.

— А вот это просто гениально, — сказал я, добираясь до последнего листа.

Не надо надписей для камня моего.

Пишите просто здесь: он был, и нет его.

— Ей-богу, с человеком, который собирается лечь под такой камень, я свел бы знакомство поближе: он близок мне по духу, в его характере ощущается привкус плодотворного сарказма и здорового цинизма.

— Выпьем, — предложил Алдарионов.

— Нет, давай перед этим пройдемся по лирике.

— Давай, — тяжело вздохнул Костя.

Лирических творений было всего три.

На холодный камень сей

Воззри, всяк человек,

И представь в уме своем

Быстротекущий век.

Познай, что и твоих настанет

Дней конец.

Спеши сплести из добрых

Дел венец.

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть.

И равнодушная природа

Красою вечною сиять

Тише, листья, не шумите,

Моего друга не будите,

С жизнью покончен вопрос…

Больше не будет ни горя ни слез.

Прочитав последнюю эпитафию, я поймал себя на ошибке — ее конечно же следовало отправить в раздел «Ни в какие ворота».

— Костя, — с мрачной торжественностью начал я. — Как ты мне объяснишь фразу «С жизнью покончен вопрос»?

— Выпьем, — удрученно кивнул он, следя за тем, как я отправляю лист в стопку забракованных творений.

— Самое время, — выпив, я закурил и за этим занятием бегло просмотрел все, что. относилось к слову, изреченному в простоте.

Помним, любим, скорбим.

— Воистину верно замечено: не говори красиво, говори просто. — Я затушил окурок в блюдечке под цветочным горшком и протянул Алдарионову руку: — Поздравляю!

— Вот и славно. — Хлопнув в ладоши, он потер руки и поднялся. — Мне пора. Надо заскочить домой к одной редакторше. В понедельник ей сдавать рукопись. А я ее только что собрал.

— Какую, если не секрет? — спросил я, убирая наполовину опустевшую бутылку в ящик стола.

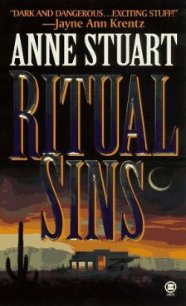

— А-а-а, — поморщился Костя. — Так… Есть такая серия. «Крутой бульвар» называется, знаешь?

Я знал эту серию, представляющую на своих обложках роскошных стриптизерок в совершенном неглиже.

— Удачи тебе, — прощально помахал я Косте рукой, — Теперь я за нашу словесность совершенно спокоен.

В самом деле — с литературой у нас будет полный порядок до тех пор, пока живы еще творцы, способные из юдоли скорби прямиком отправиться в редакцию порнографического издания.

Разгон, полученный в ходе общения с мастером художественного слова, казалось бы, должен был вдохновить на новые подвиги, однако пить не слишком хотелось, — изредка прихлебывая из большого стакана на толстой подошве, я сидел напротив Люки на кухне, наблюдая за тем, как она со знанием дела, целеустремленно и упорно, топит минорное настроение в отливающем янтарем напитке, и все не мог отделаться от ощущения, что в ее лице зазвучал новый мотив, отсутствовавший в момент нашего расставания у подъезда, и наконец догадался, в чем его смысл и строй.

— Черт возьми, Люка, ты накрасила губы.

Она подняла на меня глаза и беспомощно улыбнулась:

— Х-м, ты заметил… — подвигала губами, то приоткрывая их, то плотно смыкая, как это делает всякая женщина, проверяя, удачно ли легла помада. — Надо ведь как-то жить, да, Паша?

— Наверное. Может, пойдем спать? Уже поздно.

— Пойдем. — Она задержала стакан в руке, подумала, мотнула головой и поставила его на стол. — Черт, и пить не хочется. Ничего не хочется. С тобой такое бывает?

— Конечно.

В спальне она торопливо скинула с себя черный мундир, потом завела руки за спину, расстегивая замок бюстгальтера, тугие бретельки его тут же расслабились, отпуская на волю большие груди, и я отвел глаза в тот момент, когда она, покачивая бедрами, начала опускать трусики — наверное, просто по привычке, осевшей во мне одним из оттенков Голубки, которая, прежде чем избавиться от этого последнего аксессуара своего интимного туалета, на мгновение замирала и, поводя кончиком языка по верхней губе, просила, чтобы ты не смотрел на нее… Странно, но это воспоминание никак и ничем не отозвалось во мне, я вернул взгляд на место — как раз в тот момент, когда Люка, согнувшись в три погибели, сдергивала со щиколотки этот бледный, льнущий, как видно, к коже аксессуар и, наконец избавившись от него, наклонялась над кроватью, взбивая подушки.

— Ничегошеньки не хочется, ничего, — тихо сказала она, не оборачиваясь.

— Мне тоже. — Я разделся, перелез через Люку, уже успевшую юркнуть под одеяло, лег, по обыкновению, справа от нее и начал дремать, дожидаясь, когда она мягким жестом призовет повернуться на левый бок, чтобы перекинуть через мое бедро ногу, однако она не шевелилась, а не мигая глядела в потолок, по которому блуждали мутноватые отголоски света, стывшего в ложе Садового кольца.

— Люка.

— Да, — отозвалась она, почти не размыкая губ. — Тут такое дело… — Я приподнялся на локте и умолк.

— Ну! — усмехнулась она. — Не уподобляйся тому коту.

— Какому коту?

— Которого нужно тянуть за яйца, чтоб он на что-то решился.

— Ну, в общем, такое дело… Словом, мне надо бы обзавестись парой счетов в хороших банках. Ты же в этих делах смыслишь… Может быть, с помощью друзей Левы, твоего мужа…